明けましておめでとうございます

坂本弘司撮影 前田さんから御褒めの御言葉をいただいて、たいへん嬉しく思います。 地震ですが、能登半島周辺は、いまだに弱い地震が発生していますし、千葉県東方沖の地震も気になります。 野菜天丼美味そうですね。ふきのとうの天ぷらも良かったですね。 大沢先生、感想の御投稿とタレント日記のコーナーへのUPもありがとうございました。 フキノトウの天ぷら、羨ましいです。沈丁花の花が咲いたのですね。大切に育てた甲斐がありましたね。花粉症の塗り薬なんて始めて知りました。いろいろと進歩しているんですね。 3月11日(月曜日)。寝坊したため文章は休みます。夜明けの天気は晴れて、寒気は緩んでいます。『HIROKIのタレント日記』に救われています。短い文章には、作者高橋弘樹様のお人柄と優しさが溢れています。きょうの過去のある日は、「東日本大震災の発生日」です。(平成23年・2011年3月11日14時46分)。地震は注意して防げるものではありません。しかしながら、御霊に祈りを捧げ、鎮魂歌を口ずさむことはできます。だから、私のきょうの日課の一つには、そうすることが入っています。この祈りが虚しいと言っては、罰が当たります。いや、生きている者だけが得られる特権です。朝日はのどかに輝きを増し始めています。レイクエム(鎮魂歌)は何度でもいいはずです。まずは朝日を眺めて、こころ切なく祈ります。 《天丼てんやで『ふきのとう』を食べた!!》 3月10日(日曜日)。歳月日時はまるで、鉄棒競技の大車輪のごとくに速く駆けめぐる。もちろん、知恵多い、人間の手に負えるものではない。とりわけ、老いの身を生きる私には、唖然とするばかりである。嘆いてもしようがないことだけれど、私は日々嘆いている。春3月もきょうで、上旬(10日)が過ぎてゆく。わが身に堪(こた)える速さである。3月になれば寒気は、日を追って遠のくばかりと思っていた。だから余計、現在(3:39)の寒気の戻りには、わが身体は箆棒に堪えている。しかしながら寒気の戻りは、気分を引き締めて堪(こら)えることができる。堪えようのないのはやはり、実感する歳月日時の速さである。年周りの速さでは、来月4月に早や、次兄の一周忌が訪れる。月のめぐりの速さでは、これまで何度か書いたけれど、月ごとの薬剤切れにともなう通院の速さである。そして、日時の速さでは、時を空けず「ひぐらしの記」の執筆がめぐってくる。長いことでは定年(60歳)後、そして「ひぐらしの記」を書き始めて以降の歳月の速さである。止めようなく歳月日時は、先々へ駆けてゆく。先のないわが身にあってはそれでもやはり、嘆いてもしょうのない痛恨事である。さて、起き立ての私は、心中にこんなことを浮かべていた。「ひぐらしの記」を書いてきたことで私は、凡庸な脳髄をさらけ出し、数多(あまた)の恥をかいてきた。一方、ひぐらしの記にめぐり合えたことで、恐れていた定年後の空虚な「時」を免れてきた。顧みればこのことは私に、夢のようないや「正夢の僥倖」をもたらしたのである。このことには大沢さまのご好意をはじめとして、友人知人そして声なき声のご常連様の励ましとご厚意にさずかってきた。わが真摯きわまりないうれしい述懐である。きのうは短い文章を書いた。続いてきょうも、短い文章を書こうと決めていた。そして、わが心中に浮かんでいたことはこのことだった。それゆえに表題は、「『ひぐらしの記』がもたらしている僥倖」でいいだろう。確かに、「もう潮時、もう潮時」と脅かされながらも私は、ひぐらしの記がもたらす僥倖にありついている。実際には人様からさずかる温情(わが身に余る情け)に浸り、常に喜びを嚙みしめている。うれしいことを書いたゆえであろうか、寒気が緩んでいる心地にあり、わが気分は和んでいる。確かに、人様が恵んでくださる箆棒な「情け」のゆえである。歳月日時の速めぐりだけは手に負えない。そのぶん私は、人情の温かさに浸りきっている(4:43)。春は自然界に頼らず、みずからの心の持ちようで育(はぐく)むものなのかもしれない。 3月9日(土曜日)。今現在は(4:45)、生きて起きている。しかし、この先はわからない。命の絶えは、時を置かずかつ一瞬である。窓を開けた。雨や雪はなく、風も感じない。窓を閉めた。それでも、寒気が身に沁みる。おのずから心中に浮かぶのは、「能登半島地震」における、震災地の復旧具合と被災者の生活ぶりである。テレビニュースが伝える悲惨きわまりない映像は、今しばらくは消えそうにない。しかしながら、被災地と被災者は置いてきぼりにされたままで、やがて映像は遠ざかる。メデイア、いや人の世の宿命である。なぜなら、人の世にあっては、新たに伝えなければならない出来事が日々追っかけ、ぐるぐる駆けめぐる。この中にあって人の命は、芥子粒ほどに小さいものである。だけど、人の命はゴミ芥(あくた)とは異なり、取るに足らないものではない。やはり、人の命は尊厳である。だから、個々人はもとより、社会全体で大事大切にしなければならない。寝言いまだ消え去らず、こんなことを書いて、きょうはおしまいである。私は温もりのある映像を欲しがっている。いや、だれでも欲しがっている。ネタなく書いたけれど、夜明けはまだ先である(5:16)。人工のもたらす春は遠くても、能登半島には陽射し暖かい、春の訪れを願っている。

前田さんへメッセージです

心より感謝申し上げますm(_ _)m

今後30年以内に80%の確率で起きると言われている南海トラフ地震は、とんでもないですね!!

各プレートの境界部に歪みが蓄積しないように(こればかりではありませんが)、ひたすら大地震が発生しないように祈るばかりです。HIROKIのタレント日記感想

沈丁花もよく咲いて部屋は良い香りが漂っていることと思います。大事に育ててください。大沢先生へメッセージです

これからもいろいろとお伝えさせていただきます♪

どうぞよろしくお願い申し上げますm(_ _)m楽しいことがいっぱいですね。

情報を掲載いただき有り難うございます。春の寝坊助

♪HIROKIのタレント日記♪

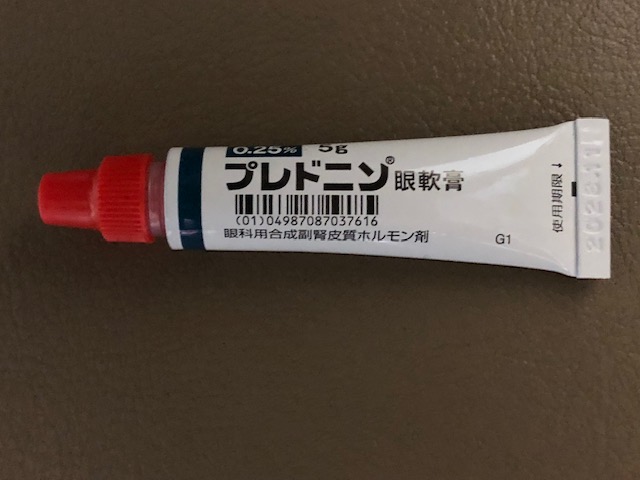

《眼のかゆみには眼軟膏》

ぼくは、近視と乱視のため、いつも使い捨てのコンタクトレンズを使用しています。

ぼくは、近視と乱視のため、いつも1日で新しいレンズと交換する使い捨てコンタクトレンズを使用しています。

コンタクトレンズは、『高度管理医療機器』ですので、処方薬と同じで、眼科医師の処方箋が無いと購入できない事になっています。

このため、コンタクトレンズ販売店の近隣には、必ず提携している眼科クリニックが存在しています。

コンタクトレンズの処方箋には、有効期限があり、ぼくの場合は、6か月間ですので、1年に2回、眼科医師の診察と視力矯正士? による実際のコンタクトレンズを使用しての視力調整を受けなければなりません。

今月は、処方箋の更新時期でしたので、来店と通院をして処方箋を新しくしていただきました。

毎年3月が1回目の更新なのですが、花粉症の季節ですので、クリニックから「お薬出しましょうか?」と言ってきてくれます。

皆さん、目薬を出してもらう事がほとんどだと思いますが、ぼくはあえて画像の通り◎眼軟膏◎を出していただきました。

下まつ毛があるところがいつもかゆくなるのですが、チューブからほんの少し出した軟膏を綿棒に取り、直接患部に塗るだけで、かゆみが治まります。

眼にしみたり、痛くなったりはしません!!

1日1回塗るだけで、1日持つので、1日数回点眼しなければならない目薬よりダンゼン良いかと思います◎◎

という事で、今回は◎眼軟膏◎の紹介でした♪♪♪HIROKIのタレント日記♪

本年1/5の日記で、てんやの野菜天丼の事を書きましたが、あれから何回も食べに行っていました(笑)。

きょう〔3/10(日)〕は、♪春の旬菜♪として、『ふきのとう』(1ケ税込230円)がメニューにありましたので、野菜天丼といっしょに注文してみました。

何故、「ふきのとう」を注文したのかといいますと、現代文藝社代表で作家の大沢久美子先生が『望月窯だより』で、「ふきのとう」について、お書きになっていらっしゃり、食べてみたくなったからです(^^)

幼少年期に食べたような記憶がありますが、大人になってから食べた記憶がありませんので、それもオーダーした理由になります。

店員さんが「野菜天丼とふきのとうのセットですねー。」と言って、テーブルまで持って来てくれましたが、メニューには、煮物のような感じの画像で掲載されていましたので、「後から持って来てくれるのかな??」と思いつつ、食べ始めたところ、画像の通り!! ナント!!『ふきのとうの天ぷら』になっていました!!

心の中で、「まさか!! 天ぷらで出てくるとは!!」と大笑いしていました。

食べてみた実感は、蕾の部分はサクサクしていて、ほのかな苦味が(←ゴーヤのように苦味は強くありません!!)、葉柄の部分は、天ぷらの衣とよく合っていて、しっとりとした食感があり、美味でした。

ということで、天丼てんやで『ふきのとう』を食べる事になるとは思っていませんでしたが(笑)、次回は『煮物のふきのとう』でオーダーしてみようかな、と思ったところでした♪「『ひぐらしの記』がもたらしている僥倖」

生きている