明けましておめでとうございます

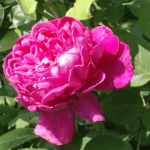

坂本弘司撮影 古閑さん、御返事メッセージをどうもありがとうございます。 大沢さん、いつも花の感想ありがとうございます。大沢さんの花の感想を読んでいると嬉しくなります。大沢さんの花が好きなのがよく分かります。 たまごさん、いつも花の感想ありがとうございます。芝桜の丘は、やはり見ごたえがあったようですね。 高橋さん、いつも花の感想ありがとうございます。枝の剪定に「そこまでやるかーー」にはちょっと笑ってしまいました。モッコウバラの枝は剪定しないと何処までも伸びていきます。ある家ではモッコウバラの枝を垣根に沿って長く伸ばし、不用な枝を切って綺麗に花を咲かせているのを見たことがあります。モッコウバラは強く、剪定しなくても翌年もまた花は咲きます。ただ、今書いたように何処までも伸びてしまうので切っているだけです。 バラのオンパレード、素敵ですね。色々な種類があって見事ですね。バラは蕾にアブラムシがついて、お手入れがとても大変です。こんなに生き生きときれいに咲かせている奥様の腕前は圧倒されます。何といっても丹精込めて愛情を注いで、慈しむ心ですね。モッコウバラも剪定をしないと枝振りが悪くなりますよね。思い切りも大事なんですね。 古閑さん、ご感想ありがとうございます。 やはり、☆古閑さん庭園☆の花々は、素晴しく綺麗ですね☆☆☆☆☆☆☆☆

♪古閑さんへメッセージです♪

笑っていただいて、なによりです♪♪

モッコウバラの剪定理由は、伸び過ぎないため、だったのですね。

よくわかりました。

ありがとうございました。大沢さんへ

妻も花には結構肥料をやっているようです。たまごさんへ

モッコウバラの剪定については高橋さんに書いた通りです。高橋さんへ

古閑さんちのお庭

とにかく何度眺めてもため息が出ます。花々に囲まれているような心地になります。モッコーバラの剪定

芝桜の丘、あまりにも見事で、現地ではかなり長時間、滞在していました。

古閑さんの庭も、いつもながらに咲き誇っていますね。

モッコーバラは、これほどばっさり切らないと、また花を咲かせないのでしょうか。

一時的に寂しくなりますね。☆古閑さんへメッセージです☆

モッコーバラは、ものすごいボリュームですが、「そこまでやるかーー!?」と思ってしまいますが、来年も立派に開花させるための”大剪定”なのですね!!